Auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2014 hatte ich Gelegenheit ein Interview mit David Meinertz zu führen.Er ist einer der Gründer von DrEd, einem Telehealth-Startup, dass sich selbst medienwirksam als „die erste deutschsprachige Arztpraxis im Internet“ präsentiert.

Auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2014 hatte ich Gelegenheit ein Interview mit David Meinertz zu führen.Er ist einer der Gründer von DrEd, einem Telehealth-Startup, dass sich selbst medienwirksam als „die erste deutschsprachige Arztpraxis im Internet“ präsentiert.

Wir führten das Gespräch im Anschluss an die sehr informative und erstklassig besetzte Session zu Entrepreneurship im Gesundheitsbereich. Neben DrEd waren auch Vertreter von den vielversprechenden deutschen Startups Caterna und Novengo dabei.

Nun, ja, genau genommen machten wir das Interview nicht direkt im Anschluss an die Session, denn erst mal war Anstoß des WM-Spiels Deutschland vs.USA. Die Partie wurde auf einer Videowall in der Kongresshalle gezeigt und wir nutzten die Halbzeitpause für das Interview.

Hier der Mitschnitt im O-Ton, darunter eine schriftliche Zusammenfassung und zum Schluss einige persönliche Gedanken zu DrEd:

Zusammenfassung des Interviews

Wie viele Ärzte arbeiten bei euch?

Sechs. Zwei in Vollzeit, der Rest in Halbzeit.

Wie viele Patienten behandelt ihr pro Tag?

400-500 Patienten

Wie verteilen sich die Anfragen der Patienten auf die unterschiedlichen Sprechstunden?

Ein Drittel Frauengesundheit (Verhütung, Blasenentzündung), ein Drittel Männergesundheit (Potenzstörungen) und ein Drittel alles andere, zum Beispiel Malaria Prophylaxe, Heuschnupfen oder ein Folgerezept für Bluthochdruck.

Es könnte der Eindruck entstehen , dass ihr eine Art „virtueller Rezeptblock“ seid. Oder bietet ihr etwas darüber hinaus?

Wir sehen das nicht so, aber in der Tat sind viele unserer Behandlungen medikamentös. Patienten senden uns oft Fotos von Hauterkrankungen, da beraten wir ohne jegliche medikamentöse Therapie. Viele unserer Beratungen enden in einem Rezept, das sehen wir aber nicht als das Entscheidende. Wir liefern zusätzlich Patienteninformationen zu der Erkrankung über die DrEd Patientenakte. Der Patient kann sich zu jeder Zeit telefonisch oder über seine Akte bei uns melden und Fragen stellen.

Es gibt unterschiedliche Formen der Sprechstunde: Online Fragebogen, Telefon oder Video-Chat. Durchläuft der Patient alle 3 Wege oder kann er wählen?

Der Patient wählt den Weg. Die meisten wählen den asynchronen Weg und füllen nur den Fragebogen aus. Wenn dem Arzt noch Informationen fehlen, wird der Patient kontaktiert. Die Behandlungsgebühr ist ein Festpreis, unabhängig davon, welchen Weg der Patient wählt und ob einmal oder zehnmal hin-und-her kommuniziert werden muss.

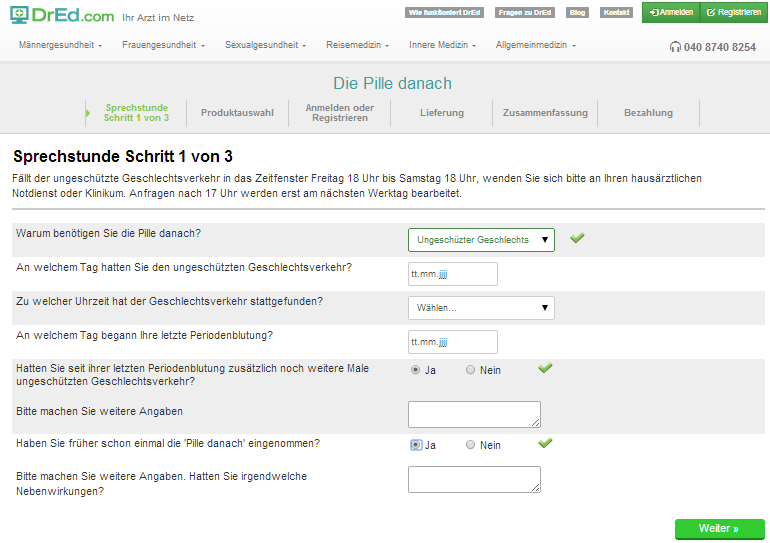

Gibt man in den Fragebogen „ja“ an, öffnen sich weitere Fragen, gibt man immer „nein“ an, ist man zügig durch den Fragebogen durch. Glaubt ihr, dass Patienten teilweise falsche Informationen angeben, nur um schnell an ihr Rezept zu kommen?

Das können wir nicht ausschließen. wir appellieren an die Eigenverantwortlichkeit des Patienten. Wenn er unbedingt will, kann der Patient auch in der Hausarztpraxis lügen. Unsere Prämisse: wer sein Viagra unbedingt haben will, kann er es auch über dubiose Anbieter direkt im Internet bestellen. Bei uns sind es schon 40-50 Fragen, durch die er beantworten muss. Unser Feedback ist: die Meisten füllen es wahrheitsgemäß aus. Wenn unsere Ärzte Zweifel haben, lehnen wir den Patienten ab und verweisen an den Hausarzt.

Beispielhafter Online-Fragebögen, hier für die „Pille danach“. (Screenshot webseite Dred.com vom 1.7.2014)

Wie ist das Verhältnis zwischen Hausarzt und DrEd? Wie erfolgt die Kommunikation untereinander?

Wir sehen uns nicht als Alternative, sondern als Ergänzung. Nicht für jeden Patienten und nicht für jede Erkrankung. Bei jeder Behandlung fragen wir nach dem Hausarzt und informieren ihn, sofern der Patient dies wünscht. Wir können ihn nicht dazu zwingen, weisen den Patienten aber darauf hin, das dies wichtig ist für eine sinnvolle Behandlung. In England sind wir dazu verpflichtet.

In einigen Fällen bekommen wir ein Feedback von den deutschen Hausärzten, aber nicht besonders viel.

Wir modifizieren nicht die Therapie, sondern führen sie nur fort. wir weisen mehrmals darauf hin, dass Änderungen an der Therapie nur durch den Arzt vor Ort erfolgen kann.

Ist man als Patient bei euch immer dem selben Arzt zugeteilt?

Es behandelt immer der, „der gerade Dienst macht“. Allerdings kann der Arzt auf einen Track Record (Online Patientenakte) zurück greifen und sieht dort lückenlos alle Informationen der bisherigen Behandlung über DrEd.

Ist diese Patientenakte einsehbar für den Patient? Sieht der Patient „alles“, oder habt ihr einen nur für euch einsehbaren Bereich?

Ja, der Patient kann seine Akte jederzeit online einsehen. Es gibt auch Felder, die nur von uns befüllt werden und für den Patienten nicht sichtbar sind.

Themenwechsel: Wie habt ihr euch finanziert?

Wir haben anfangs selber Geld rein gesteckt und dann einen Angel Investor aus Hamburg mit rein genommen.

Seid ihr profitabel?

Nein, aber wir sind kurz vor Break-even.

Wo ist euer Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Online-Sprechstunden, abgesehen von dem Punkt, dass ihr in deutsch behandelt?

Unser USP ist, dass wir nicht nur einen europäischen Raum ins Auge fassen. Frankreich ist der nächste große Markt, den wir in Angriff nehmen.

Der zweite ist, dass wir die User Experience und die Patient Journey besonders wichtig nehmen. Wir haben auch unsere mobile Darstellung auf dem Smartphone wesentlich besser gelöst als unsere Wettbewerber. Als wir vor 2 1/2 Jahren gestartet sind, lag die mobile Zugriffsrate bei unter 20%, jetzt sind es rund 50%.

In England haben wir durch Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern unsere Prozesse so optimiert, dass wir ein Rezept in 90 Minuten an den Patienten liefern können. Amazon Prime!

Beim Vergleich unterschiedlicher Online-Sprechstunden entsteht der Eindruck, dass alle das selbe Leistungsspektrum haben. Hängt das mit gesetzlichen Vorgaben zusammen oder habt ihr alle „voneinander abgeschaut“?

Das ist nicht ganz richtig. wir sind enger, weil wir medizinisch verantwortlicher sind. Wettbewerber bieten Therapien an zum Beispiel für Depressionen oder Schlafstörungen. Da sagen wir, dass wir als ausschließlich telemedizinisch arbeitende Ärzte dies nicht leisten können. Die 14-jährige Magersüchtige, die weiter ihre Medikamente haben möchte, da nehmen wir uns raus. Regulatorisch ist das zulässig, aber für uns ist das nicht verantwortbare Medizin.

Da kommen vielleicht eure deutschen Wurzeln durch und eure Hemmschwelle liegt höher?

Ich glaube, das ist für uns nicht „Good Medical Practice“. Aber es gibt keinen gesetzlichen Grund, dies nicht zu tun.

Nicht verantwortungsvolle Medizin? Dr. Fox als eines der „Schawarzen Schafe“? (Screenshot Webseite Dr.Fox vom 1.7.14)

Gibt es also „schwarze Schafe“ in der Szene, von denen ihr euch eventuell auch distanzieren möchtet?

Ja, die gibt es, zum Beispiel Dr.Fox und healthexpress [Anmk.: auch in deutscher Sprache]. Die geben dem Patienten schon die richtigen Antworten vor um ihn möglichst smooth durch den Fragebogen zu leiten. Die sagen: wenn du diese Antwort gibst, können wir dir kein Rezept ausstellen. Wir bei DrEd haben eine Rückweisungsquote von ca. 20%. Wir sagen dann dem Patienten, dass wir ihn nicht behandeln wollen, weil wir in seinem Fall keine verantwortungsvolle Medizin praktizieren können.

Die „Care Quality Commission“ ist eine englische Regulierungsbehörde, der ihr unterstellt seid.Wie sieht die Überwachung aus?

Man muss sich registrieren, der Prozess dauert 6-9 Monate. Die Überwachung sieht so aus, dass sie unangemeldete Audits machen. Das ist schon 2 mal vorgekommen. Sie stehen um 9 Uhr morgens bei uns auf der Matte, schauen sich die Patientenakten und unsere klinischen Leitlinien an. Sie hören zu, wie unsere Damen am Telefon mit den Patienten reden und schauen, wie wir die Akten archivieren oder abends wegschließen. Wir gehen davon aus, dass 2014 auch wieder jemand vorbei kommt.

In 2013 gab es sehr viel Kritik in der deutschen Presse. Dr. Montgomery sagte „Diagnose und Behandlung allein über das Internet können nicht im interesse des Patienten sein“ (Quelle). Wie magst du dazu Stellung beziehen?[Jubel aus der anderen Ecke der Kongresshalle. Deutschland geht kurz nach Beginn der 2. Halbzeit mit 1:0 in Führung]

Sie gehen von der deutschen Rechtssituation (Fernverhandlungsverbot) aus. Ich glaube an die Reglung in anderen europäischen Ländern, nämlich das der Arzt selber entscheiden kann, wann und bei welchem Patienten er aus der Ferne behandeln kann und will. Der Arzt kann im individuellen Fall selber am besten beurteilen was richtig ist. In England kann der Arzt aus der Ferne behandeln, wenn er dies für medizinisch verantwortlich hält. Die Schweiz macht das so, ebenso Skandinavien. Wir glauben, dass es sehr viel Behandlungsfälle gibt, bei denen wir sehr sicher eine Behandlung aus der Ferne durchführen können.

In Deutschland kostet die Behandlung beim Arzt erst mal nichts. wir durchbrechen diesen „mindset“. Wir bieten eine besondere Leistung und nehmen dafür Cash, dann muss der Patient diese Leistung auch wert schätzen. Ich denke, man wird die Entwicklung nicht aufhalten können. Wer sich letztlich durchsetzt, wir oder andere Anbieter, man wird es sehen.

Der Berufsverband der Frauenärzte vermeldete „Ein Beratungsgespräch zur Pille danach sollte beim Frauenarzt im schnitt 15-20 Minuten dauern. dabei informieren wir auch über eine mögliche Verschreibung der Antibabypille oder Geschlechtskrankheiten. Das kann ein einfacher Fragebogen nicht leisten“ (Quelle). Stimmt das?

Das ist totaler Quatsch aus zwei Gründen. Erstens: die Realität sieht anders aus. Die Frau geht in die Praxis, wartet,bekommt ihr Rezept in 5 Minuten und muss dann in die Apotheke rennen. Die Frauen geraten in eine sehr unnötige, belastende Situation. Zweitens: wenn die Frau bei uns die „Pille danach“ anfordert, bekommt sie sehr wohl Informationen zu Verhütungsmethoden und Geschlechtskrankheiten. Wir klären sie auf über die Risiken, die die „Pille danach“ mit sich bringt und das sie nicht die normale Form der Verhütung sein kann. Diese Informationen kann die Frau bei uns auch jederzeit wieder abrufen. Die „Pille danach“ ist in 30 europäischen Ländern rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Wir sehen, das Frauen damit im wesentlichen verantwortungsvoll umgehen. Wir möchten nicht am Rezept für die „Pille danach“ verdienen, wir möchten den Frauen einen Zugang geben, dass sie schneller an de „Pille danach“ kommen können. Es ist doch ganz einfach: wenn die Frauen einen guten Zugang zum Gynäkologen hätten, dann würden sie nicht online gehen.

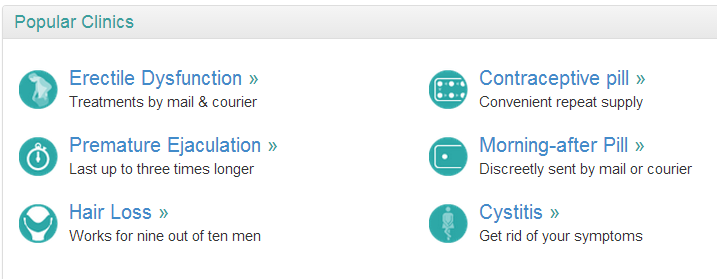

Letzte Frage: beim Vergleich der deutschsprachigen und der englischsprachigen Seite von DrEd fällt auf, dass ihr unterschiedlich kommuniziert. Auf Deutsch steht zum vorzeitigen Samenerguss „Hilfe, wenn sie zu schnell kommen“, auf Englisch ist „last up to three times longer“ zu lesen. Bei Haarausfall steht „Medikamente können Haarausfall verhindern“ einem „Works for nine out of ten men“ gegenüber. Muss man in Deutschland anders kommunizieren, oder warum habt ihr nicht eins-zu-eins übersetzt?

In England ist der Begriff und die Leistung eines „Online Doctor“ schon wesentlich mehr Mainstream. Es ist ein gängigerer Prozess sich online beraten zu lassen oder ein Rezept zu bekommen. Außerdem sind die Engländer mehr „to the point“. Die sehen das eher als Lifestyle und weniger als Medizin. In Deutschland sehen wir das deutlich mehr als ärztliche Leistung. Gesundheitsmärkte sind so unterschiedlich, da muss man sich jeden Markt einzeln ansehen. nicht nur das Angebot, sondern auch die Sprache und die lokalen Gegebenheiten.“Three times longer“ ist für deutsche Adressaten einfach nicht das Richtige.

Kommunikation „to the point“. Online-Ärzte werden in England eher als Lifestyle und weniger als Medizin verstanden. (Screenshot https://www.dred.com/uk/ vom 1.7.2014)

David, vielen Dank für das Interview und dass Du auch noch über die Halbzeitpause hinaus dabei geblieben bist!.

############

Persönliche Gedanken zu DrEd

Persönlich würde ich einen Arztbesuch einem Onlinedienst vorziehen.Jede Form der Online Kommunikation (Text, Sprache oder Video-Chat), egal ob mit dem Arzt, dem Geschäftspartner oder einem guten Freund, geht mit Informationsverlusten einher und ist grundsätzlich einem Face-to-Face Gespräch unterlegen. So können zum Beispiel Körpersingnale wie Gestik, Haltung, Ausdruck, Mimik nicht oder eingeschränkt wahr genommen werden. Dadurch, dass man sich bei dem Leistungsspektrum von Onlinediensten auf Erkrankungen beschränkt, bei denen diese Faktoren nur eine geringe Rolle spielen, kann das Risiko minimiert werden. Ein medikamentös gut eingestellter Asthma Patient kann sich den Weg zum Arzt sparen,indem er das Folgerezept für sein Asthma-Spray über DrEd bestellt.

Onlinedienste setzt eine Selbstverantwortung des Patienten voraus: er muss selber abschätzen können, ob er in seinem Fall die Online-Variante oder einen realen Arztbesuch vorziehen sollte. Einem chronisch Kranken, der seine Erkrankung gut kennt und gelernt hat mit ihr umzugehen, ist dies sicher zuzutrauen. Dennoch: schaden tut es sicher auch nicht, wenn der Arzt „noch mal einen Blick auf den Patienten werfen“ kann und so die Gelegenheit hat, den Krankheitsverlauf des Patienten zu verfolgen.

Eine Vielzahl der Angebote von DrEd liegt bei den sogenannten „peinlichen Anliegen“ (z.B. Erektionsstörungen, „Pille dannach“ oder Haarausfall). Hier ist es vielleicht weniger Bequemlichkeit als Scham, dass die virtuelle der realen Arztpraxis vorgezogen wird. Argumentiert wird, dass eine Online-Behandlung immer noch besser sei als gar keine Behandlung. Denn diese Gesundheitsprobleme haben bekanntermaßen einen besonderes hohen Leidensdruck und sollten daher nicht unbehandelt bleiben.

Das schnelle, anonyme DrEd-Rezept unterwandert allerdings auch, dass der Patient überhaupt seine Hemmschwelle überwinden muss, um das intime Problem mit dem (Haus-)arzt zu teilten. In diesem Fall wäre vielleicht auch eine Option auf eine ganzheitliche Therapie denkbar gewesen, die über ein Rezept hinausgeht. Macht DrEd also Geschäft mit der Scham des Patienten?

Hin oder her, den Patienten ist dies scheinbar schnuppe. Über die Feedback Möglichkeiten auf der DrEd Webseite kommt seltenst Kritik, die Nutzer bewerten den Service von DrEd sehr gut. So gut, dass selbst David davon „überrascht war“, wie ihm während seiner Präsentation raus rutschte.

Oder ist das klassische Gesundheitssystem von seiner „User Experience“ so schlecht, ist die „Patient Journey“ so frustrierend geworden, dass die schnellen, unkomplizierten und Service-orientierten Onlinedienstleistungen leicht zu Lieblingen der Patienten werden? Dann wäre die Kritik der bestehenden Gesundheitsstrukturen an DrEd & Konsorten nur ein Ablenkungsmanöver von den eigenen Problemen, die letzendlich erst den Nährboden für Geschäftsmodelle wie DrEd liefern.

Fazit

Der Patient nimmt durch Online-Angebote seine Gesundheit zunehmends selbst in die Hand. Er muss sich dabei aber gleichzeitig bewusst sein, dass er damit auch die Verantwortung selber übernimmt. Dieses Bewusstsein muss vielleicht bei dem einen oder anderen erst noch geschaffen werden.

Online-Dienste bieten Nischenlösungen und stellen eine Ergänzung zum bestehenden Gesundheitssystem dar.Sie wollen und können es nicht ersetzen. Von einer vollwertigen, virtuellen Arztpraxis sind wir also (zum Glück?) noch Lichtjahre entfernt. Die „Heilungskräfte“ des Internets sind (noch) beschränkt. Ernüchternd, aber wahr.

———-

Anhang

———-

– Die Folien des Vortrags von David Meinertz auf dem Hauptstadtkongress hat er mir freundlicherweise überlassen und ich habe sie hier hinterlegt.

– Wie im Interview angesprochen, gab es vor nicht ein mal 2 Monaten auch ein sehr informatives Interview von Dr.Johannes mit David: